|

定年後の人の集まる機会があった。と言うより私の最初の職場の先輩達、八十六歳を筆頭に六十を超えた人の集まりで、その人達から定年後の生活を聞いた。

やはり自分の世界を持つこと、これが先ず第一であった。

それがあれば、形態はどうであれ、生き生きしているように見受けられた。

また、その世界の多くは社会とのつながりの中に見出されていた。

欠席している人の事情を聞くと、七十を過ぎていてもまだ働いていて仕事が詰まって時間が取れない人と、身体が動かない人に分かれた。

とすると、健康が第一か。健康で身体が動いて、いや、身体が動かなくなったとしても、やはり自分の世界を持つことが、自分を生かすことのように思う。

「文藝春秋」(06/11号)にも堺屋太一が「団塊の世代・幸福への一千日計画」を書いているが、現在、団塊の世代の人の関心事ではあろう。

また、読売新聞の調査(06年11月17日)では「団塊の世代、引退後の暮らし「不安」66%とあった。(「楽しみにしている」は32%)

その調査内容の概要(いわゆる「団塊の世代」(1947年~49年生まれ)の人たちを対象)を記すと、

団塊世代に生まれて

「良かった」という人は計71%に上った。「良くなかった」人は計25%。

現在の暮らしに、「満足している」は計62%だった。

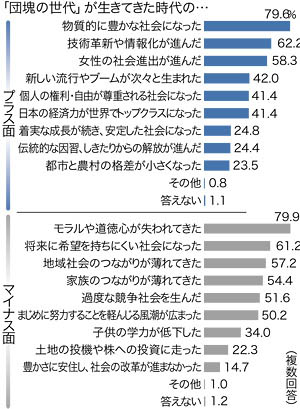

生きてきた時代のプラス面として

「物質的に豊かな社会になった」が80%でトップ。

「技術革新や情報化が進んだ」(62%)が2位だった。

「女性の社会進出が進んだ」(58%)。(これらが50%以上だったもの)

一方、マイナス面は、

「モラルや道徳心が失われてきた」を挙げた人が80%。

「将来に希望を持ちにくい社会になった」(61%)

「地域社会のつながりが薄れてきた」(57%)

「家族のつながりが薄れてきた」(54%)

「過度な競争社会を生んだ」(52%)と続く。

何歳ぐらいまで働きたいか、では

「65歳くらいまで」が50%と最多。

理由は、「日々の生活資金を得るため」(74%)がトップで、

「健康を維持したい」(54%)が続いた。

こうして見ると、戦後日本の発展の“牽引車”として誇りを持つ一方、自分たちの時代で、社会のモラルが失われ、地域や家族のつながりが薄れてしまったと振り返る人が多い。

団塊世代は、第二の人生に意欲的だと言われているが、退職・引退後の暮らしでは、年金、健康などの面で不安感が強く、また、がむしゃらに働き、経済成長に貢献してきたとの思いと、良き伝統やモラルを次世代に伝えきれなかったとしい自責の念が交錯しているようである。

また、神奈川県団塊世代支援対策室が9月に行ったアンケート調査では、1947~49年生まれの団塊世代のうち、「60歳を過ぎても仕事を持ち続けたい」と答えた人が9割を占めたという。

自治体、外郭団体職員などの再就職支援事業に携わっている人は、「50歳までに、80歳までの約30年間をどう過ごすかを考えてみる必要がある。定年延長、再雇用といっても65歳まで。趣味や旅行もいいが、やってみたい仕事、自信のある仕事を通して自分と社会に貢献していくという選択もある。いずれにしても、『リストラ→再就職』という時代から、誰もがセカンドキャリアを追求し、自分と社会に貢献することが求められる時代になってきた」と話している。

ところで、先日、ある新聞から、「50代半ばの、定年退職後のライフプランが気になる世代に向けて、定年退職後、あるいは早期退職後に新しい「コト」を始めた人のプロセスやいきいきとしたセカンドライフを過ごすためのアドバイスを聞く」と言う企画の取材依頼があった。それほどの実績がある訳でもなく、実名写真入りと言うことだったのでお断りしたが、その視点で自分を振り返ってみた。

以下何かの参考になるかと、そのメモしたものを載せる。

「二毛作」と新たに別のことを始めるも良し、「二期作」と今までのキャリアを生かした仕事を続けるにせよ、定年と言う一区切りを迎えた後の生き方をどうするかは、青春期どう生きるかと悩んだ時のように、悩ましいものです。

定年後の生活がパチンコ通いだけにならないために、最近の休日をどう過ごしているでしょうか。「パチンコ通い」で小遣い稼ぎもできるという人もいますが、それだけで定年後を過ごすのはなかなかに難しく、世の中はそんなに甘くないようです。

脅しではなく毎日が休日になるということは結構しんどいことです。定年前からの定年後を目指した「自分作り」が、よりよきその後の生活を実現するのだと思います。

私はまだ第二の人生のテーマを模索中の身ですが、その状況からの報告です。

私は、定年後は今までの仕事から離れて生きたいと、定年後の五年は自分探しの時間にしようと思っていました。内二年は請われたりしてそれまでと同様の勤めに出ました。その後、無職の生活が一年半経過したところです。

仕事。

仕事一辺倒でなく生活を楽しむことを考えました。

週に二日三日の仕事を探しましたがこれはなかなかありませんでした。これからはそうした需要は増加するはずで、団塊の世代が暇になるこれからはそうした仕事形態も創出されるのではないかと期待しています。無ければ創ればいいとも思いますが、どうも自分で始めるだけの力はないと感じています。

定年後十年乃至十五年は働ける体力のある人は多いと思います。それを生かさない社会は未整備だといっていいでしょう。

現在、これについては模索する動きも徐々に生まれています。

調べてみると、人材派遣会社が眠っているキャリアの開拓と言ってOLで専業主婦になった者・定年退職者を生かす職場開拓の活動を始めていました。

趣味を持つ。

①登山。

定年後の山登りを志し、五十代半ば前から土日に一泊あるいは日帰りの山歩きを始めました。近郊の山、八ヶ岳、北アルプス、南アルプス、あるいは両夜行で八甲田山に行ってくるというような登山でしたが、定年になる直前、一泊の北岳の下りをいっきに走り降りた際膝を壊してしまい、膝が下りに耐えられなくなりました。その後は、登山と言ったものでなく、山の散歩といったハイキングにもならないような山歩きになってしまいました。

体力のいるものは日ごろの基礎訓練をしておかないと「夢」の実現も難しくなるという教訓です。金銭的準備もさることながら、体力の準備については、定年後に出来ることと出来ないことがあるようです。

②読書。

暇になった半年間は、実によく読めました。その一時期を過ぎた後、テーマなしの読書は一冊がなかなか読み終わらない状態なりました。それまで気がつきませんでしたが読むという行為もずいぶんと積極的行為らしく、関心事を作らないとやはり読むということが持続しなくなります。

これも、テーマ設定が出来るか(関心事を持てるか)どうかのように思います。

③絵と俳句や短歌。

金がかからず、時間も自由になることではそれぞれ手軽な趣味です。

油絵は、定年前から夏休みに一枚描く程度にやっていましたが、暇な時間を好きな時に少しずつ使って仕上げていくことが出来るので、描きかけたままカンバスをセットしておける空間があれば、気楽な趣味だと思います。

俳句は、ブログを書き始めて、その記事になるかと手遊びに始めてみました。新しい詩を創出するなどと言う高い志ではありません。駄句月並みと言われるものでも何とか形になればと続けています。作り始めて俳句をやっている人の多いのに驚きました。学ぶことも多いようで形になるまで数年かかると言われましたから、しばらくは楽しめるものと思います。

④ホームページ作り。ブログ書き。

定年を機会にHPを創り始めましたが、生活にリズム(メリハリ)が生まれます。

これ迄の仕事の成果を纏めたり、始めた趣味の発表の場にしたりと、作るとやりがいも生まれます。安上がりな上、予想外に際限ない面白さが味わえる玩具でした。

⑤散歩・デジカメ。

一万歩とか地域の何かを見て回るとかテーマがあれば励みになります。カメラを持って歩いている人にも多く出会います。

定年を記念してデジカメを買いました。フィルムカメラと比べると手軽でいろいろ使い道が楽しめ。写真があるとHPへの発表も様々に工夫でき面白さが増しました。

⑥囲碁

囲碁も趣味の一つでしたが、「へぼ」で、現在は遠のいています。

アマの段位を持っているか取る意気込みがないと、碁会所ではなかなか楽しめません。近くの碁会所には級の人がいず、対等に打てる相手もいず、足が遠のきました。アマ四段位が面白いところのようです。

生活パターンを作る。

寝る時間が一定しないかと思っていましたが、意外とこれは意識することなく、生理的に夜一時までは起きていられなくなったので起床時間はほぼ決まってきました。

友人ⅰの場合。午前中は畑仕事、週に二三日碁会所に通う。

友人ⅱの場合。図書館と病院通いと旅行で生活が廻っている。

友人ⅲの場合。奥さんをなくした後、以前より忙しく仕事をするようになる。

友人ⅳの場合。絵画教室の主催と碁会所通い。

と、それなりのパターンができるようです。

私の場合、三箇所の家(自宅・茶室杉篁庵・北軽井沢の山荘)を行ったり来たりで、それぞれの場で違いますが、この一二年でそれなりに生活パターンが出来つつあるといったところです。

夫婦関係。

私の場合、妻はまだ勤め(パート)に出ていて、二人定年になった時は亦違ったものになるかと思いますが、今は一人自由に過ごさせてもらっています。

二人だけの生活になれば、同一趣味・行動か、勝手に互いの生活を尊重して立ち入らないか、とにかくそれぞれに自分の世界を持っていないと、四六時中顔をあわせているのですから互いに辛くなると思います。

仕事の分担をしていないと「邪魔」な存在(濡れ落ち葉)に感じられたりします。例えば掃除のとき「邪魔」といわれます、その時掃除を自分でやれば邪魔にはなりませんでしょう。逃げてパチンコ屋に行くのはあまりよい解決方法ではないように思います。

田舎暮らし。

どこに住むかの選定。

さまざまな条件(家族・仕事・活動)を想定し、数年かけて選ぶくらいに思って歩き回ることが第一歩です。一二年試しに住んでみるといった方法もあるように思います。

私の場合、憧れる所は実生活上は住み難い場所ばかりでした。冬の厳しさ、日常の買い物の不便さ、交通の便の悪さ、あるいは水の不味さ等。その時家族の形態(誰とどう住むか)がどうなるか、そのあたりが楽しめるかを見極めないと中途半端になります。

「中途半端」が、実は私の今の状態です。90歳の母が同居していますが、田舎に行くことを好まず、調整が難しいこともあります。何処にどう拠点を置くか、悩んでいる最中です。

介護の問題。

更にもう一つの重大なことは、具体的に考えるのがなかなか難しいのですが、死を迎える準備や介護の問題です。介護はする方にもされる方にもなる訳で、これへの対策・心構えも視野に入れねばならないでしょう。身体が動かなくなった時どうするか、我が家でも話題になります。結局状況はその時にならないと分かりませんから、具体策が出てくるということはいまのところありませんが…。

まとめ・楽しく自分を生かす「仕事・社会的活動」へむけて

「いったい自分はなんだったのか」が問われるのが定年後です。これは、なかなか難しい問いですが、それを実生活で答えることになります。

これに自分自身が満足いくように応えるためには定年になってからでは遅いかもしれません。成り行き任せで悪いことはないのですが、この先何年生きるか分かりませんが、平均余命としては二十余年、その時間を充実させることは難しく、しかしその時間を、無為に過ごすというのもなかなかにしんどいことです。ですから楽しくなければ、やってられないと覚悟するしかありません。

そこで、定年後、自分を生かす活動の場を作る運動が盛んになってきています。

現在、新たな会社(福祉関係等)の設立やNPOの創設、それらへの参加が話題になっています。趣味にとどまらない社会参加の形態が次々に作られようとしています。

本来、定年後を考えるならば、その準備とは、そうした新たな活動場所を作ったり参加するために、自分の出来ることを「力」として蓄えおくことだろうと思います。

偉そうに言っても、それが自分では見つからない状態ですが、勤勉な日本人はきっとそうした新たな「場」を創出するに違いありません。それが、「人生二毛作時代」の意味だと思います。

徹子の部屋を見ていたら、一日三時間練習するという九十一歳現役チェロ奏者青木十良が出ていました。北軽井沢にも八十を過ぎて彫像をやっている人、また先輩にも海外で活動したり地域活動やグループ活動を主催している人がいますが、そういう人たちを見ていると自分の世界を持つことの意味を考えさせられます。

(2006.10.21のブログに修正を加えて06/11/17)

杉篁庵案内に戻る

|