文学・小説に見る行徳 行徳を描いた作品を集めてみました(附・行徳音頭) |

| 『鹿島紀行』松尾芭蕉・附「行徳を詠んだ俳句」 | 『南総里見八犬伝』滝沢馬琴 | 『南総紀行旅眼石』十返舎一九 |

| 『吾輩は猫である』夏目漱石 | 『半七捕物帳吉良の脇指』岡本綺堂 | 『遠乗会』三島由紀夫 |

| 『青べか物語』山本周五郎 | 『きのね(柝の音)』宮尾登美子 | 『始祖鳥記』飯嶋和一 |

| 『かずら野』乙川優三郎 | 『芥火』乙川優三郎 | 『隠密同心』今川徳三 |

| 『裏隠密急く』大栗丹後 | 『お百度に心で詫びた紋次郎』笹沢左保 | 『帰って来た紋次郎かどわかし』笹沢左保 |

| 『宮本武蔵』吉川英治 | 『塵の中』和田芳恵 | 『久保田万太郎全集』第13巻:随筆4 |

| 『奇跡の人』真保裕一 | 『魔女』樋口有介 | 『草笛の音次郎』山本一力 |

| 『啓順凶状旅』佐藤雅美 | 『花輪茂十郎の特技』佐藤雅美 | 『小川の辺』藤沢周平 |

| 『放水路』永井荷風 | 『渾円球』高野公彦 | 『高野公彦作品集』高野公彦 |

| 「面影」乙川優三郎 | 『狐火ノ杜居眠り磐音江戸双紙』佐伯泰英 | 「隠居宗五郎」鎌倉河岸捕物控佐伯泰英 |

| 「行徳音頭 東葛飾郡南行徳町」 ハー ぬしは沖へ出る マタわたしは田圃(たんぼ)ナアヱ 夫婦揃ふてイツチヤサツト(イチャサット)共稼ぎナアヱ エー私しや行徳マタ鹽濱(塩浜)育ちナアヱ 色の黒いはイツチヤサツト親譲りナアヱ ハアー行徳名物マタ自慢は無いがナアヱ 鹽(塩)に新海苔イツチヤサット鹽濱 踊ナアヱ エー沖の鷗(かもめ)にマタ汐(しお)時きけばナアヱ 私しや立つ鳥居イツチヤサツト浪(なみ)に聞けナアヱ ハアー清き流れのマタあの江戸川にナアヱ 米磨く娘のイツチヤサツト水鏡ナアヱ エー行徳名物マタあの海苔さへもナアヱ 好いた上ならイツチヤサツト身を焦がすナアヱ ハアー行徳よいとこマタ名所の こころナアヱ のぼる朝日にイツチヤサツト波が散るナアヱ ( 『日本民謡大観 関東編』(日本放送出版協会1944)より) 『日本民謡大観 関東編』には、行徳音頭に続き下総国印旛郡遠山村の民謡「いつちや節」の譜面が掲載されている。解説によると、行徳音頭といつちや節は曲名は変わっているが同じもの。 「共に踊が附いていて、宴席などで陽気に踊られる。南行徳の方の踊りは『鹽濱(しおはま)踊』と呼ばれ、徳川時代鹽田(えんでん)に働く鹽田掻きから傳へたと云つているが、矢張りこれと同系のものが常陸の鹿島郡方面にあつて『鹿島甚句』と呼ばれて同じく宴席などで踊られてゐるから流行唄の一種なのであらう」と記載されている。 |

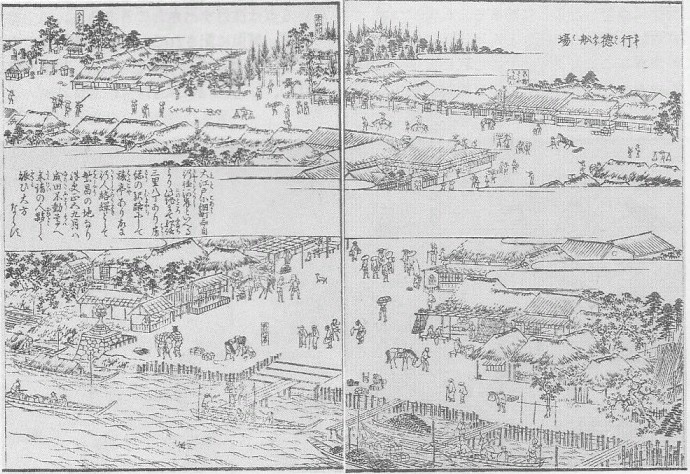

| 『鹿島紀行』松尾芭蕉(1644~1694) 行徳の水運は、塩を運ぶだけではなく、成田参詣や鹿島・香取詣でなどの旅人にも利用された。松尾芭蕉もその一人で、『門よりふねにのりて、行徳といふところにいたる。』と、この水運を利用したことを述べている。 「洛の貞室、須磨の浦の月見にゆきて、「松かげや月は三五夜中納言」と云けん、狂夫のむかしもなつかしきままに、此秋かしまの山の月見んと、思ひ立つことあり。 伴ふ人ふたり、浪客の士ひとり、一人は水雲の僧。々(僧)はからすのごとくなる墨の衣に三衣の袋を衿に打かけ、出山の尊像を厨子にあがめ入てうしろにせおひ、引ならして、無門の関もさはるものなく、あめつちに独歩して出ぬ。今ひとりは僧にもあらず俗にもあらず、鳥鼠の間に名をかうぶりの鳥なき島にもわたりぬべく、門より舟にのりて、行徳と云処に至る。舟をあがれば、馬にものらず、細脛(ほそはぎ)のちからをためさんと、かち(徒歩)よりぞゆく。甲斐国より或人のえさせたるひの木もてつくれる笠を、おのおのいただきよそひて、やはた(八幡)と云里を過れば、かまかいが原と云ひろき野あり。」 貞享四年(1687年)八月十四日 貞亨4年8月、芭蕉は曾良と禅僧の宗波を引き連れ、鹿島神宮参詣と筑波山の月見の旅に出た。この旅が『鹿島詣』である。月見のためだけではなく、実は芭蕉參禅の師佛頂が鹿島の臨済宗瑞甕山根本寺の住職であり、佛頂を訪ねるのももう一つの目的であった。芭蕉一行は、深川芭蕉庵の門前から舟で小名木川、新川を東進し、江戸川に入ってこれをさかのぼり、行徳で舟を上がった。小名木川は家康の命で開削された運河で、これより行徳の塩や奥州米が江戸に運ばれていた。この旅の行程は、芭蕉庵~六軒堀~小名木川経由~行徳→千葉県市川市八幡→千葉県鎌ヶ谷市→我孫子市布佐~利根川船~鹿島上陸というものだった。  深川の末、五本松といふ所に船をさして 川上とこの川しもや月の友 芭蕉 ・附「行徳を詠んだ俳句」 行徳の里は芦の穂がくれかな 河東碧梧桐 行徳の水辺したしき草じらみ 村沢夏風 行徳は時雨鯊釣松手入 岩田由美 『南総里見八犬伝』滝沢馬琴(1767-1848) 行徳や市川の里が重要な見せ場で出てくる。三犬士(犬塚信乃と犬飼現八と犬江小文吾)の出会うのが行徳。 犬塚信乃は利根川に面した芳流閣(ほうりゅうかく)の屋根の上で犬飼現八と組み合うことになる。組み合ったまま二人は屋根から転げ落ち、落下のショックで縄が切れた舟は一気に下流へと流された。利根川の河口・行徳で旅籠古那屋を営んでいた文吾兵衛が、流れ着いた小舟の中で気を失っているこの二人を助ける。意識を取り戻した現八と信乃は、互いに痣と珠を見つけて因縁の関係であることを知る。それを知った文吾兵衛は息子の小文吾にも同様の珠と痣があることを二人に伝える。現八は「信」、小文吾は「悌」の珠を持っていた。   「下総国葛飾郡。行徳なる。入江橋の梁麓に。古那屋文五兵衛といふものありけり。渠はこの土地にふりたる。居停主人なり。妻は一昨年身まかりつ。子ども只二人あり。冢子の名を小文吾といふ。今茲は既に廿歳なり。そが身長は五尺九寸。宍堅く。骨逞しく。膂力は百人にも敵すべく。器量は絶て市人に似ず。性として武芸を好み。総角の比よりして。親に隠し。友に離れ。師に就て技を磨く程に。剣術拳法相撲の手まで。習得ずといふことなし。その次は女子にて。十九歳になりぬ。その名を沼藺と呼れたり。こは年二八の春の比。隣郷なる。市川の舟長。山林房八郎といふ壮佼に帰ぎつ。その年の尾にや。はやく男児を産りけり。そは大八と名づけたる。今茲ははや四歳なるべし。」 『南総紀行旅眼石』〔享和2年(1802)刊〕十返舎一九(1765~1831) (明和2年~天保10年)歯切れのよいユーモアと諷刺で、傑作『東海道中膝栗毛』を著わす 真間辺りや行徳の笹屋うどんのことが登場。笹屋の繁昌は、交通の要衝としての行徳の繁栄を背景にしている。  『江戸名所図会』(行徳船場) 「行徳の里に到り笹屋といへるにやすらひはべる。此處は饂飩の名所にて、往来の人足を留め、饂飩、蕎麦切たうべんことを、せちに乞ひあへれど、打つも切るもあるじひとり、未だそのこしらへ、はてしもあらず見へはべれば、御亭主の手打ちの饂飩待ち兼ねていづれも首を長くのばせり」 『吾輩は猫である』夏目漱石(1867~1916) 『迷亭君は気にも留めない様子で「どうせ僕などは行徳の俎と云う格だからなあ」と笑う。「まずそんなところだろう」と主人が云う。実は行徳の俎と云う語を主人は解さないのであるが、さすが永年教師をして胡魔化しつけているものだから、こんな時には教場の経験を社交上にも応用するのである。「行徳の俎というのは何の事ですか」と寒月が真率に聞く。主人は床の方を見て「あの水仙は暮に僕が風呂の帰りがけに買って来て挿したのだが、よく持つじゃないか」と行徳の俎を無理にねじ伏せる。 』明治38(1905)年1月、「ホトトギス」に発表。8月まで、同誌に連載。 行徳の俎(まないた):行徳は馬鹿貝の産地で、そこの俎は馬鹿貝で擦れている。すなわち行徳の俎は、「馬鹿で人擦れがしている」、俗物の意味の伝統的な悪口雑言であったらしい。 また「『行徳の俎』とは『年中塩ッぱい』という意味の『塩ッぱいとは職人の言葉で銭がない、仕事がない、不景気なということ、行徳はその昔、塩の産地故の洒落である』」という説もある。(『漱石先生ぞな、もし』半藤 一利)  『半七捕物帳 61吉良の脇指』岡本綺堂(1872-1939) 江戸時代を舞台にした探偵小説、全六九話。この六一話目『講談倶楽部』 昭和10年10月号   「堀江とは何処ですね」 「下総の分だが、東葛飾だから江戸からは遠くねえ。まあ、行徳の近所だと思えばいいのだ。そこに浦安という村がある。その村のうちに堀江や猫実……」 「判りました。堀江、猫実……。江戸から遠出の釣りや、汐干狩に行く人があります」 「そうだ、そうだ。つまり江戸川の末の方で、片っ方は海にむかっている所だ。むかしは堀江千軒と云われてたいそう繁昌した土地だそうだが、今は行徳や船橋に繁昌を取られて、よっぽど寂れたということだ。漁師町だが、百姓も住んでいる。お熊はその宇兵衛という百姓の妹だそうだ。」……中略 「道連れのある方が、おめえもさびしくなくて好かろう。行くなれば、深川から行徳まで船で行くほうが便利だ。ちっと寒いが仕方がねえ。朝は七ツ起きだ」 「じゃあ、そうしましょう」 約束をきめて、善八は帰った。 その翌々日の朝は、江戸の町にも白い霜を一面においていた。半七と善八は予定の通りに、行徳がよいの船に乗り込んで、まず行徳の町に行き着いた。ここらの川筋はよい釣り場所とされているので、釣り道具などを宿屋へあずけて置いて、江戸からわざわざ釣りに行く者も少なくないので、宿屋でも心得ていて、釣り舟や弁当の世話などをする。そのなかでも、伊勢屋というのが知られているので、半七らも此処へはいることにした。 宿屋へはいると、ひと足さきへ来て脚絆をぬいでいる男があった。 「やあ、三河町の親分、不思議な所で……」と、男は見かえって声をかけた。 彼は下谷の御成道(おなりみち)に店を持っている遠州屋才兵衛という道具屋である。もっぱら茶道具をあきなって、諸屋敷へも出入りしているだけに、人柄も好く、行儀もよかった。 「まったく不思議な御対面だ」と、半七も笑った。「お前さんはこんな所へ何しに来なすった。寒釣りかえ」 「なに、そんな道楽じゃあありません。これでも信心参りで……。五、六人の連れがありましたので、成田へ参詣して来ました」 『遠乗会』三島由紀夫(1925~1970) 作者が自らの代表的短編という作品。 息子の恋人の事が気になる母親が、息子の恋人が参加する乗馬倶楽部の遠乗り会に出掛ける。市川橋から木橋の旧行徳橋を渡って御猟場までのコース。そこには昔、自分が結婚を断った男もいて、御猟場で、息子の恋人がその二人を写真に撮るシーンで終わる短編。昭25(1950)発表  「やがて一行は並足に戻つて、長い木橋を渡りだした。葛城夫人は今しがたの疾走で、風がかきみだした髪へ手をやつた。風は彼女の顔にまともに吹きつけ、彼女の物思ひから秩序を奪ひ、ただ荒れはてた一抹のさびしさをのこしたのであつた。……中略…橋をわたると一行は行徳の町のコンクリートの通りへかかつた。急に響きを高めた蹄の音が、葛城夫人を我に返らせた。「また自動車! あたくしの馬は今日はヒステリーだわ」 傍らを通る赤い郵便自動車に脅えて足並の乱れた馬を鎮めながら、うしろから蓮田夫人がさう呼びかけた。一行は左折して一列になつて田圃道にさしかかると、野末から吹き寄せる遠い海風の香りをかいだ。海は見えない。行手の小暗い森影が御猟場であつた。戦前は外国使臣を招いてしばしば宮内省の鴨猟の会がひらかれた場所である。」 『青べか物語』山本周五郎(1903~1967) この名作は、昭和初期の浦安が舞台。周五郎は昭和3年(1928)8月、行徳へ行く途中で、水の都ベニスを想像させた町で船を降りる。これが浦安の町。浦安滞在中に、周五郎は失業による貧困、失恋、また作家として自立できない苛立ちに苦しめられる。しかし、恩人である高梨夫妻や、一時下宿をしていた船宿の息子、長太郎など、多くの町民とふれあい、この地で一年あまりを過ごす。のちにこの見聞は『文藝春秋』(昭和35年1月号~36年1月号まで)に連載され、浦安は「青べかの町」として一躍有名になっった。  「東湾汽船も、葛西汽船も、徳行町が終点であった。どちらの通船も、浦粕泊りのときと徳行泊りのときがあり、・・・」 『きのね(柝の音)』宮尾登美子(1926年、高知県生まれ。1962年『連』が婦人公論女流新人賞を受賞。1973年『櫂』で太宰治賞受賞。1977年『寒椿』で女流文学賞受賞。1979年『一絃の琴』で直木賞受賞。) 先代の11代市川団十郎の妻(現12代団十郎の母)がモデルといわれる。歌舞伎役者の家へ女中として入った女性、主の花形役者にひそかに恋焦がれ、縁あって結ばれて、子が生まれ、妻として正式に認められ、夫の縁の下の力持ちとしてひたすら生きた女性・光乃の60年の忍耐の生涯が描かれる。光乃は行徳の塩焚きの家の生れだった。   1995/02 1995/02   1999/4 1999/4「光乃の父、塚谷清太郎は猪太郎、さよの長男として千葉県東葛飾郡行徳町原木に生まれ、大正九年に東京府豊多摩郡中野町へ移るまで表家業は塩焚きであった。他には、小しばかりの土地の耕作と砂利などの採取、また土木工事の手伝いなどもし、それで生計を立てていたらしい。行徳の製塩は、徳川幕府の時代に村民が干潟を干拓して開発したもので、行徳七浜のほとんどはこれに従事していたという。ただ、一年中仕事があるわけではなく、製塩に適した七、八月が最盛期で、その他の季節は清太郎と同じように、何にでも手を出さなければ暮らしは成り立たなかった。つまり冬から春にかけては塩の出来が至って悪く、梅雨期は雨のため不可能で、秋にはおのおの稲の刈り入れ、となると一年一度の一発勝負で、この時期に台風や津波に見舞われると塩田は破壊され、儲けは全部フイになつてしまう。たき子をはじめ塚谷家の子供たちは、父親を「いい間のふりして」といつも怨んできたが、こんな博打家業にたずさわっていれば、それも無理のないところかも知れなかった。清太郎のふところのあたたかいときには誰彼なしに大盤振る舞いし、塩焚きの出稼ぎ人夫らをひきつれてときには江戸川を越えて深川、吉原まで賑やかに繰り出してゆく。」……「行徳七浜の塩田にとっての天敵は津波と洪水で、これは徳川幕府の頃以来、毎年、壊滅、修復という歴史の繰り返しだったが、大正六年の秋の大津波にはもはや修復のめども立たないまでに破壊され、このとき、行徳の製塩業は事実上、消滅した。光乃のかすかな記憶では、高潮の轟音をうしろに聞きながら風呂敷包みを背負って遠い寺の本堂へ避難したことがあり、潮が引いたあと家へ戻ってみれば、塩田のために築いてあった砂の堤防があとかたもなく消えており、浜はいちめんのっペらほう、波打ちぎわ際ではうそのように静かな波が寄せては返しているばかりであった。」……「子供のころ住んだ行徳の家では、焚き上がった塩をかますに詰めて積み上げた光景があり、そのうち塩湿りしてかますの色が変わってくる様子や、庭に雪のようにこぽれた塩の粒がいまも瞼の裏に浮かび上がってくる。塩とはふんだんにあるもの、と思っていたのに、いまは雪雄と二人ぶんでてのひらに小さくこんもり載せられるだけ、となるとどうにもなさけなく、これでは漬け物さえ容易ではない、と考えているうち、天からの啓示のように突然ひらめき、光乃は思わず膝を叩いた。そうだ、姉ちゃんに頼み、行徳の知り合いに食糧を分けてもらえばよい、と思うとすっかりうれしくなり、さっそくたき子宛てに葉書をしたためるのであった。」 『始祖鳥記』飯嶋和一(1952~ ) 空を目指した一代の奇人(ライト兄弟よりも早く空を飛んだ)岡山の表具師・備前屋幸吉と、その回りの男たちを描く時代小説。三部から構成されている。一部と三部は幸吉伝。第二部には、飢饉で知られる暗黒の天明期の江戸幕府の悪政に立ち向かう男たち、幕府と一部豪商の癒着の流通機構を崩すべく、命を賭して奔走する下総行徳の地廻り塩問屋・巴屋伊兵衛、それに共感する諸国廻船の船頭・源太郎、この二人の男たちの、幕藩体制に限界が見えている閉塞状況の中にあって現状を打破しようとする姿が力強く描かれている。2000/02 発行 。 『このミステリーがすごい!』2001年版第5位  2002/12

以下はこの第二部の書き出し。 2002/12

以下はこの第二部の書き出し。「天明五年(一七八五)陰暦正月 下総行徳 正月二日薄曇りの闇夜、行徳河岸の砂州外れ、一面冬枯れた葦原に、一人の小柄な男が場違いな姿を晒していた。明けて二十五歳になるその男は、吹きつける小雪まじりの寒風の中で身じろぎもせず、黒羽二重に紋付小袖、麻裃に白足袋を履いていた。小刀を腰に帯び蒔絵の印寵を下げて、いかにも居つき地主の年始挨拶帰りであることを示していた。 下総も西の外れ、江戸川河口にほど近い行徳の地は、川を隔てて武蔵国葛飾郡に面していた。日頃は夥しい川舟が行き交うそこも風の音ばかりがかまびすしく、霜枯れた葦原のなかに二体の地蔵尊が立っているばかりだった。どこかに潮の匂いをさせた川風が粉雪を運び地蔵尊の小さな扁を濡らしていたが、よだれ掛けは真新しく、蓮の花をかたどった基台の周囲もそこだけがていねいに枯草なぎがなされていた。」 『かずら野』乙川優三郎(1953~) 地元「国府台高校」出身の直木賞作家。1996年『薮燕』でオール読物新人賞、1997年『霧の橋』で時代小説大賞、 2001年『五年の梅』で山本周五郎賞、2002年『生きる』で直木賞、2004年『武家用心集』で中山義秀文学賞を受賞。 天保年間の塩田と宿場町の行徳の様子が描かれている。 糸師の大店・山科屋に妾奉公に出て絶望に沈む主人公菊子の前で若旦那の富治が主人を殺害する。嫌疑を逃れるため山科屋を出奔し、富治とかりそめの夫婦となった菊子は、夫のために人を裏切り、罪を背負って生きていく。信州松代の糸屋、江戸深川の紺屋、行徳の塩焼きと旅籠、そして銚子の漁師の生活と転々としていく、その先々の生活様式を丁寧に描いて、宿命に翻弄されながらも強く生きる女の一生をテーマにした時代小説で、労働小説と呼べるほど、仕事の現場が生き生きと描かれている。  文庫2004/4 文庫2004/4「下総といっても、行徳は江戸から川路三里八町ほどのところにあって、さほど遠い場所ではないが、舟場周辺の繁盛を除けば半農半漁の村里である。しばらく江戸に暮らしただけに、菊子にも都を落ちるような物淋しい思いがないとはいえなかった。それでなくとも冬の川は、空が晴れていても船底から水の冷たさが伝わり、ああ、また川に流されてゆくのかと、あてどなさを感じないわけにはゆかない。 二人は五十文ずつ払って、行徳船とも番船とも呼ばれる川舟に乗った。舟は塩や魚介を江戸へ運ぶだけでなく人も乗せ、江戸からは日本橋小網町三丁目の行徳河岸を出ると、小名木川から中川を越えて、さらに舟堀川から江戸川へと出る。中川には御舟番所が、江戸川の河口から一里半ほど遡った本行徳河岸には旅人改番所があるが、通行人の取り調べは関所ほど厳しくはない。中川などは乗客が番所に向かって顔を見せ、船頭が形ばかりに「通りまんす」と声をかけるだけであった。それでも広い中川へ出ると、江戸を離れたという気がする。小名木川の両岸にはまだ町屋や大名屋敷が見えたが、正面に広がっている岸辺には枯葦が揺れているだけだった。その枯れ色が冷ややかな川面に映えて、冬の陽を集めているように見えるが、近付いてみると葉は散り尽くし、穂先の花は蓬けて、茎だけが林立しているのだった。蕭条として物悲しく、それでいて美しかった。」…「本行徳河岸から五町ばかり川下にある押切村には、同じような家が塩浜を囲むようにして土手の下に並んでいる。どの家にも家付きの小さな畑と厠があって、家と家の間には松の木がばつぼつと植わっている。裏の土手を上ると砂浜に点々と塩屋が見えて、日中はひっきりなしに海水を煮る煙を上げている。海はそのすぐさきに見え、塩はいくらでもできそうであった。まだ眼に馴染まない、侘びしい風景を、菊子は暇があると土手に上っては複雑な思いで眺めた。どうしてこんなところにいるのだろうかと虚しくなる一方で、人の世の煩わしさを寄せ付けそうない海を眺めていると気分がすがすがとしたのである。」…「正月の行徳は成田山新勝寺への初詣での客で賑わい、舟場近くの茶店や土産物屋はもちろん、一丁目に固まっている十軒ほどの旅籠も書入れどきであった。江戸や川筋の在所を早立ちした人は、行徳に着くと茶店で一息入れてそのまま成田へ向かい、そこで一泊することになる。そうして行徳を素通りしてしまう人が多いが、その日の天候や足腰の都合で成田へ向かう途中で一泊したり、大事を取って行き帰りに行徳に泊まる人も多い。行徳からは下妙典、上砂典、二保とすすみ、海神のさきで千葉街道と重なる成田道を船橋、大和田、臼井、佐倉、酒々井、そして成田へと向かう。道はほぼ平坦で歩きやすいものの、佐倉を過ぎると坂も多く、お年寄りやどこか体を思う人には長い道程である。 そのためにわざわざ在所を遅く発って行徳に泊まり、翌早朝、成田へ向かう人や、帰りに疲れ果てて行徳に泊まる人もいる。そういう人々がひっきりなしに訪れるので、四丁目の舟場に最も近い 「志からき」は人で溢れていた。」 短編集『芥火』乙川優三郎  2004/9 2004/9五編の中の「芥火」は、下総・行徳の内福な旅籠の娘として生まれ育った娘「かつ江」の貧窮のどん底に落ちた後の食べてゆくための戦いが描かれる短編。 「橋をいくつか渡り、佃町に近付くと、濃い潮の香に吹かれて、不意に我に返る気がした。藻屑の浮かぶ海の匂いは塩焼きの煙のそれに似ていて、毛嫌いしないまでも舌打ちしたい気持ちだった。江戸から舟で三里ばかり離れた海辺の村に育った彼女は、嵐のあとの汚れた浜の臭気にも故郷を感じるが、誘われてむかしを思い出したくはなかった。刺激に行き当たると、いつも無意識に拒んだ。 彼女は下総の行徳の生まれで、親は旅籠を営んでいた。小さな構えのわりに客に恵まれ、一家は内福に暮らしていたが、かつ江が八歳のときに火事を出して町ごと燃やしてしまった。猛り狂う炎は通りの立木にまで飛び火して、青葉がばりばりと音を立てて燃えるのを見たとき、かつ江は茫然としながら、何かが終わるのを感じた。 終わったのはささやかな幸福で、はじまったのは食べてゆくための戦いだった。家財も信用もなくした一家は行徳の片隅に移り住み、父は釣り宿の手伝いをはじめたが、火事で抱えた借金を返すどころか、食べる物の工面に明け暮れる日が続いた。」 『隠密同心』今川徳三(1919~) 行徳船の亡霊女  2004/11 2004/11『裏隠密急く』 二条左近無生剣シリーズ第13話 大栗丹後(1928- ) 残暑の厳しい八月、二条左近は浅草芸者の美女おれんを連れて下総佐倉藩へと旅立った。堀田正盛を藩主とする十一万石佐倉藩では、国家老井沢仁兵衛が米商人と結託し、未曽有の米飢饉に際し、何ごとか悪事をたくらんでいた……。 「暑い時は船旅にかぎる」と、船下りで行徳に着いた左近とおえんに、早くも塩商人田戸屋長兵衛や女船頭稲妻おまさの怪しい手がのびてきた……。(第十三話・虚艶佐倉白鷺) 「行徳では江戸で食べる塩を採っている。もちろん、幕府の御用塩もな・・・そろそろ降りる用意をしなさい。」「塩があそこで採れるなんて知らなかった。」「いま通ってきた掘割はな、塩を早く江戸へ運ぶために、古利根川と隅田川を横につないだというわけさ」 『お百度に心で詫びた紋次郎』木枯し紋次郎(11) 笹沢左保(1930-2002)  1997/11光文社時代小説文庫 1997/11光文社時代小説文庫『帰って来た紋次郎かどわかし』十五年の沈黙 笹沢左保 行徳、木更津、久留里と房総を舞台とする時代小説の短編。平成の紋次郎シリーズ5。通算百作突破!  1999/5 1999/5「行徳は、江戸川の東岸にある。 西を眺めれば、江戸の本所や深川はつい目と鼻の先であった。しかし、江戸川を東へ渡ればそこはもう、下総(千葉県北部)の行徳となる。行徳は、行徳塩と呼ばれる製塩で、知られていたところだった。河岸もあるので、近田舎にしては活気に満ちていた。江戸に接している地方を、近田舎という。その行徳の町はずれにある店が、驚くほど繁盛していた。粗末な一枚坂の食台を、腰をおろす樽が囲んでいる。それは十ヵ所に据えてあるが、客がいっぱいで満席になっていた。煮売屋のように食べ物が、各種そろっているわけではない。上、中、下の三種類のいわば定食を用意している店であった。のれんや軒燈に書かれているように、『めしや』なのだ。道中支度の客が多い。半分以上が行商人、成田山や香取神宮に詣でようという物見遊山に出かける一行も、少なくなかった。五人連れの旅の渡世人が、ひとつところに固まっている。 そういう客ばかりなので、食べながらよく喋りよく笑う。幕開きを待つ芝居小屋のように、明るく賑やかだった。そんな中でたったひとり、口をきかずにいる客がいた。 それも旅の渡世人だが、ひとりだけの道中である。それにこれほど店が満員だというのに、その渡世人の隣りにも向かい合いにもすわる客がいなかった。 ひとつにはその渡世人に不気味なほど、すごみを感じさせる貫禄が具わっているからだろう。風格というより、何か鋭すぎるような雰囲気であった。 日焼けしていても、病人のように頬が削げ落ちていた。暗い眼差しだが、決して眼光は鈍くない。整った顔立ちなのに甘さがなく、感情の表れないのが虚無的であった。左の頬に、古い刀傷の跡が走っている。 更に客が近寄りたがらない理由に、渡世人がひどくむさくるしいということもあった。目深にかぶった三度笠は変色するほど古ぼけて、割れ目や亀裂が生じている。」 『宮本武蔵』吉川英治(1892~1962)  1990/01吉川英治歴史時代文庫 講談社

全8巻 六巻 1990/01吉川英治歴史時代文庫 講談社

全8巻 六巻長い遍歴をともに重ねてきた城太郎は、木曽路でぷっつり消息を絶ち、武蔵は、下総の法典ケ原で未懇の荒野を開拓しはじめた。恃むべき剣を捨て、鍬を持った武蔵!これこそ一乗寺以後の武蔵の変身である。相手は不毛の土地であり、無情の風雨であり、自然の暴威であった。―その頃、小次郎は江戸に在って小幡一門と血と血で争い、武蔵の"美しい落し物"も、江戸の巷に身を奇せていた。 「そこは下総国行徳村からざっと一里程ある寒村だった。・・・里の者は、法典ヶ原といっている。」 『塵の中』和田芳恵(1906~1977) 56年『一葉の日記』(筑摩書房)で日本芸術院賞受賞、63年『塵の中』で直木賞受賞。  1964/03 1964/03

『久保田万太郎全集』全15巻 第13巻:随筆4(昭和42年7月25日発行) 『奇跡の人』真保裕一 (1961--) 千葉県立国府台高校卒。綿密な取材、内容の重厚な小説を意欲的に発表し続ける。 事故で脳死状態に近かった主人公が、過去の記憶を失いながらも命をとりとめ「奇跡の人」と呼ばれた。八年間のリハビリ生活をおえ、消えた過去を探る旅に出る。「自分探し」ミステリー。  1997/5 1997/5  2000/02 2000/02南行徳の医者の家を訪ねる部分。 「松本先生の自宅は、市川市の南行徳三丁目にあった。亀戸の駅前で買った千葉県の地図をながめてその住所を探すと、JRで西船橋まで行き、そこから地下鉄東西線に乗りかえた。地下鉄とは言いながらも、東西線は一度も地下へもぐらずに南行徳駅へ到着した。地図を手に、三丁目を探して歩いた。」 『魔女』樋口有介(1950- ) 登場人物の出身、物語の伏線として行徳を舞台とした描写がある。アパートの一室から出火、中から若い女性の焼死体が発見される。放火による犯行で、しかも被害者は生きたまま、焼き殺された──。せつなさと殺伐、樋口ミステリーの真骨頂という。  2001/4文芸春秋 2001/4文芸春秋  文庫2004年4月 文庫2004年4月 「千秋の実家があるという行徳の住所も書かれている。これまで関心を持ったこともなく、緑もなかったが、地図を見れば行徳という町は不思議な場所にある。区分上は千葉県市川市ではあっても、西隣は東京の江戸川区、高田馬場と行徳までは地下鉄の東西線がつないでいる。高田馬場までは、この下落合の駅から、西武新宿線でたったの一駅なのだ。」……「日は陰ったが、空はまだ明るい。駅前の大通りを右へ行くと野鳥公園に向かい、左へ行くと旧江戸川の船着場につきあたる。改札の左側にはギョーザ屋に五、六人が列をつくつている。それ以外はたいした人出もなく、ぼくは案内板で旧市街地の方向を確認する。信号を渡り、花屋でトルコ桔梗を買い、日の陰った大通りを〔伊勢宿〕という町をめざす。最後に千秋の部屋へ泊まった日、テーブルには薄紫色のトルコ桔梗が飾られていた。『アップルパイと紫色の花が好き』と言っ千秋の言葉が、脈絡もなく記憶によみがえる。旧江戸川沿いには押切だの開ケ島だの、レトロな町名がならんでいる。市川・浦安バイパスを過ぎると町並も古くなる。昔の成田道らしいバス通りも細く曲がりくねって、所々にうらぶれた布団屋や食堂が店を開けている。狭い町割りは行徳が港町であったことの名残らしく空気に懐かしさと親しみがある。予想もしなかった古い町並みに、呆れたり感動したりしながら十五分ほど歩く。伊勢宿に入ると、時代を百年もずらしたような、不思議な路地になる。竹垣からは青木の植え込みがのび、板塀側は黒漆喰がはげて破れ目に庭内が覗かれる。」……「昨日は気づかなかったが、空にカモメが飛んでいる。かたむいた陽射しがカモメの羽裏をオレンジ色に染め、綿雲のしま模様が秋の気配を思わせる。東京湾も江戸川も近いから、町の上をカモメが飛んで不思議はない。バス通りにはクルマも少なく、古色然とした町並が空気に安堵感を与えてくる。午後の四時で、気温は真夏なみでも、日足はずいぶん早くなっている。行徳の古い町屋を見物しながら、裏道を抜けて伊勢宿の路地に入る。垣根の青木が昨日より葉を青く見せている。」 『草笛の音次郎』山本一力(1948- ) 平成14年、「あかね空」で直木賞受賞。  平成15年10月、文芸春秋社。 平成15年10月、文芸春秋社。時代小説。行徳の船着場の様子が描かれている。 「行徳の船着場には、味の良さで名を知られたうどんや、笹屋があった。」「行徳河岸のはずれには、高さ二丈(約六メートル)の石造りの常夜灯がある。船乗りに陸を知らせる灯明台を兼ねたもので、台座だけでも二尺の高さがあった。」 『啓順凶状旅』佐藤雅美(1941-- )  2003/12講談社文庫 2003/12講談社文庫江戸の町医者の内弟子だった啓順は、師匠にたてつき破門。博奕場に出入りするようになったころ、浄瑠璃語りの娘と男が殺される。殺された男の父親、江戸の顔役・聖天松と悶着があった啓順に殺しの疑いがかかってしまう。聖天松の追っ手から逃れつつ、疑いを晴らすべく、真犯人を探す義理と人情の時代小説。 「境河岸からの夜船は早朝下総行徳に着き、江戸へは日に何便かでている行徳船に乗り換える。もとより境河岸からの客だけでなく、安房、上総、下総からの旅人もほとんどがここへやってきて行徳船を利用する。船着場の周辺には旅人を相手の茶店、食い物屋、旅籠屋が軒を並べている。 朝一番の江戸行きは五つ(午前八時)発。境河岸からの客のほとんどは、啓順も、予約を入れてぞろぞろと食い物屋や茶店に向かった。 聖天松の手下は、品川、新宿、千住など街道筋から江戸への入口で綱を張り、目を光らせている。ここでもそうに違いない。…… 啓順は地味な縞木綿の袷の尻をからげて股引をはき、寒さしのぎに雨合羽を着て、振り分け荷物を肩にかけ、道中差を一本腰に差して手には菅笠と、一分の隙もない旅の商人に身を描えている。聖天松の子分から身を隠すためではない。そうしたほうが旅をしやすかったからで、むしろ身を晒すように食い物屋に向かった。 人の目がない。というより誰もいない。早朝だからか。朝とはいえ夜船が着く時刻は知っていよう。それとも毎日のことで、見張りに飽きて朝寝坊でもしているのか。まあどつちにしろ、朝飯をゆっくり食えるのは有り難い。 鰊、牛蒡、芋などを煮付けたお平、塩鯖の焼き物、菜っ葉のお汁という結構な朝飯を食って、朝一番の行徳船の船著場に向かった。やはり見張りの目はない。 …… 舟は二艘が用意されていて、項河岸からの客は分かれて乗った。行徳からの、見覚えのない客も何人か乗った。 二艘は定刻に行徳を発ち、江戸川、新川、荒川を横切って小名木川、さらに大川(隅田川)を横切って日本橋川と辿り、小網町三丁目の行徳河岸に着く。およそ二刻(四時間)の船旅で、両岸に見える冬枯れの野の景色をぼんやり眺めながら、啓順は考えた。 『花輪茂十郎の特技』佐藤雅美(1941-- )  文芸春秋2005年4月 文芸春秋2005年4月時代小説「八州廻り桑山十兵衛」シリーズ第五弾 「佐原へは陸路をとってもいいが一日余分にかかる。足も草臥れる。だから、行徳河岸から通い船に乗って行徳まで向かうのはおなじだが、そこからは成田街道をとらず、木下街道をとって、利根川の木下河岸から船を利用する。行徳まで半日。木下街道の途中で一泊して、木下に早めに着いてまた一泊。翌日、早くに船で発って夕刻に佐原に着くというのがふつうの道順で、十兵衛もその道順をとった。」(p157) 「船橋の先、行徳の手前の海神も飯盛女が大勢いて客の袖を引くことで知られている。「そうだべい」などとべいべい言葉を使ったから、海神の飯盛女をとくに「八兵衛」といった。」(p223) 「小網町三丁目にある行徳河岸から、新河岸といっていた行徳の船着き場まで船路で三里八丁、およそ三時間。二十四人乗りの六十艘ばかりの船が半刻(一時間)おきに双方からでており、客は予約して船が出立するのを待つ。ことによっては満員で一便ずらされることもあり、そんなときはたとえば新河岸でなら笹屋といううどん屋で名物のさくやうどんをすすりながら待った。そこで、 さあ船が でますとうどん やへ知らせ などという川柳が詠まれたのだが、十兵衛は亀屋という旅籠屋にあがり、手代に船を予約させ、さくやうどんをすすりながら待った。」(p233)(さくやはさゝやの誤植?) 『小川の辺』藤沢周平 (1929--1997) 短編集「闇の穴」1977立風書房・1985新潮文庫―短編集 (全集第5巻 士道小説短篇(2)1993) 時代小説。藩主に上書した為、疎まれ脱藩した妹夫妻の討手を申し渡された兄。実の妹田鶴の夫を斬る切なさ、家族同様に育てられた奉公人新蔵の田鶴への想い。海坂藩が中心であるが、江戸・行徳も一部舞台になり、藤沢作品の味深い秀作。 「田鶴は多分、ここから一里ほど南にある、新河岸と呼ばれる行徳の船場まで行ったものと思われた。 新河岸は、寛永九年に行徳船がが公許になり、日本橋小網町から小名木川を通って新河岸に達する、水路三里八丁の舟便が開かれると、房総、常陸に旅する者の駅路として、急ににぎやかになった。商いの店がふえ、旅籠、茶屋が軒をならべ、とくに正月、五月、九月の三ヵ月は、成田不動尊に参詣する人々で混雑する。 十日ほど前、新蔵は新河岸の腰掛け茶屋で休んでいる間に、角の肴屋で買物をしている田鶴を見つけた。」 『放水路』『荷風全集』第十七巻永井荷風 昭和11年6月、「中央公論」に初出。57歳の作。 「一日深川の高橋から行徳へ通ふ小さな汚い乗合のモーター船に乗って、浦安の海村に遊んだことがある。」 『渾円球』高野公彦(歌人・1941- 市川在住) 雁書館発行。著者の第十歌集・平成15年 「風一夜吹きし塩焼二丁目の薬局まへに椎の実ひとつ」 『高野公彦作品集』高野公彦(歌人・1941- 市川在住) 本阿弥書房発行。歌集。1994年11月 「江戸川は夕波暗し異郷とも故郷ともなく十年棲みぬ」 「行徳は潮入川に花のごと白水母ゐてゆふぐれにけり」 「行徳はマンション群るる埋立区星出でてアララットの如きひそけさ」 「五月四日行徳駅前くすの木を飛びめぐりゐる透羽蜻蛉(すきばせいれい)」 市川市塩焼「是れがまあつひの住処か寒かぜが玻瑠戸押そぶるマンション五階」 『闇の華たち』短編集乙川優三郎  2009年04月文芸春秋刊 2009年04月文芸春秋刊「面影」(桜田門外の変を佐倉藩の隠密の目から描いた短編) 麻布日ヶ窪から日本橋の小網町までは幾らか歩き出がある。行徳河岸で川舟に乗るつもりの半蔵に、彼はわざわざ今日は行徳泊まりかと訊ねた。‥ ‥ 舟が中川を越えると枯葦が目立ちはじめて、岸辺の眺めは冷たい。行徳舟に揺られて冬の川をゆく間、半蔵は‥ ‥ 舟を降りると、川べりの街は火点し頃であった。冬の陽はすぐに消えてしまい、佇むうちに街は火影で華やいだ。対岸は葦の原で何も見えない。 常夜燈の前の通りを歩いてゆくと、街道にぶつかる左の角に志からきがある。筋向かいには今も笹屋が煙を立てて、名物のうどんを商っている。旅人宿・志からき、と彫られた古い看板を見ると、半蔵は記憶の中の風にさらされる気がした。久し振りに立見に会ってきたせいだろう。立派な見付きのわりに小さな看板は歳月を纏って黒ずんでいた。 ‥ 明くる朝、宿を出ると、半蔵は浜の方へ歩いていった。風の冷たい朝であったが、磯馴れた松の林が見えてくると、妙に体が火照るのを感じた。苦い思い出の地は記憶のままであったし、砂浜に横たわる流木もほとんど変わっていなかった。ただ冬のせいか海が暗かった。 これから潮の引く浅い海には海苔採りの小舟が見えて、澄んでいるのにどんよりとした海の揺らぎに溶け込んでいる。水よりも風の冷たそうな眺めで、半蔵は舟の黒い人影に目を凝らした。葛飾浦とも呼ばれる行徳の海は見かけよりも豊かで、魚や蟹はもちろん、干潟は様々な貝を育て、静かな潮と陽射しは香ばしい海藻をもたらす。‥ 『狐火ノ杜 ─ 居眠り磐音江戸双紙 7 』 佐伯泰英  (双葉文庫) 2003年11月 (双葉文庫) 2003年11月豊後関前藩の国家老の長子だが、訳あって深川六間堀金兵衛長屋に住むに暮らす春風駘蕩の如き浪人・坂崎磐音が主人公の痛快時代小説の第七弾。 その第三章は、若狭小浜藩の藩医中川淳庵が恩人の岩村籐右衛門を見舞うため行徳へ行くのに用心棒として磐音も同道警護。行徳まで追ってきた蘭学を目の敵にする裏本願寺別院派の血覚上人一味らの襲撃を防ぐ話である。 NHKの時代劇「陽炎の辻」では山本耕史が磐音を演じていた。 第三章 行徳浜雨千鳥 三より 成田参りの季節には、行徳船場行きの定期船は、鎧ノ渡しのある小網町河岸から日に六十隻も出ていた。 だが、霜月も残り少なくなった時期だ、成田参りする人も少ない。成田街道を旅する人の足として利用されているくらいで便船は少なかった。 それでも旅仕心の中川沖庵と坂崎磐音、それに薬箱持ちの老小者栄吉の三人は、昼前に出る行徳船に乗船することができた。 乗合客は、八人だ。 若党を連れた壮年の武家は、下総佐倉藩の家臣で国許に帰る道中だという。あとは成田詣でに親方の代参で行くという大工の四人連れに、船橋宿に戻る夫婦、それに磐音たちを加えて十一人の船客を乗せた行徳船は、小網町河岸をゆっくりと離れた。 初老の船頭が棹を櫓に替えて大川へと漕ぎ出した。 便船が少ないせいか、舳先にも若い船頭が乗っていた。 旅日和だ。 無風の江戸を行徳船は大川へ向かう。 舳先の船頭が船唄を歌いながら時折り棹をさす。 磐音たちの乗った行徳船を、日本橋川には珍しい苫船の中から異形の姿が見つめていた。だが、直ぐに動く気配はない。行徳船の行き先がはっきりしているからだ。 行徳船は大川を横断して小名木川に入り、中川を渡り、さらに新川に入って行徳河岸に到着する、水行三里八町(およそ十三キロ)の舟運である。 隅田川、江戸川、中川の間を網の目のように結んだ運河が可能にした定期船で、成田参りの年寄りに喜ばれた。なんといってもお江戸のど真ん中から船に乗り、国境の下総国葛飾郡まで船で行けるのだ。 この行徳船の往来が成田詣でを盛んにした理由の一つでもあった。 「坂崎さん、この分だとなにも起きそうにありませんね」 長閑な船旅に淳庵の口からついそんな言葉が洩れた。 「いえ、良沢先生が襲われたのは事実。血覚上人の一派が暗躍していることは町奉行所でも把握していることです。油断はできません」 磐音は気を引き締めた。 だが、船中では成田詣での大工衆が酒盛りを始めていた。 淳庵が船旅にのんびりするのは致し方のないことだ。 いつもは見慣れた小名木川の光景も、行徳船の上から眺めると新鮮に映る。まして横川と交わる新高橋を潜ると、その先は大名家の下屋敷や八右衛門新田などが連なり、急に鄙びてくる。 枯れ草が生えた小名木川の土手では子供がわらべ唄を歌い、行き交う百姓舟もどこか長閑で磐音も居眠りしたくなる。 酒盛りの大工衆などは酔いが回って歌い始めた。 「頭よ、船の酒はほどほどがいいぞ」 櫨の老船頭が大工衆に注意した。 「なに言ってやんでえ。この程度の酒に酔うお兄さんじゃねえや」 一人が船頭に叫んだ。 「それによ、なんぞあればお医師も乗り合わせていらあな。ねえ、先生、介抱してくれますよね」 と淳庵の坊主頭を見て頼んだ。 「それがし、酒酔いは専門ではない。腑分けが専門でな。それでよければ診て進ぜよう」 「酒に酔って腹を断ち割られてたまるものか」 大工は淳庵の冗談に叫び返した。 「ほれ、お医師にもからかわれたぞ」 「くそっ!」 「おりゃあ、おめえさんの気分なんぞ心配してねえよ。小名木川の先には中川の舟番所があるぞ。生酔いの口をおさえる舟番所ってな、酔い喰らってると舟番所のお役人によ、その先、通してもらえねえぞ」 「それを先に言え」 職人たちが慌てて酒盛りをやめた。 「行徳に隠棲された岩村様はおいくつになられますな」 磐音の問いに淳庵が、 「長らく御側御用人を務められた岩村籐右衛門様は、七十四歳になられたばかりです。これまでいたってお健やかに過ごされてきたのですが、ここにきて痛風が出たとか、手紙によると、日によって激しい痛みがあるそうです」 「それはいけませんね」 「岩村家とわが家は代々親戚付き合いをしていましてね、私が蘭学を志して長崎に遊学するときも、ご子息の萬之丞様が藩内に根回ししてくれたのです」 そんな話をしているうちに行徳船は、旗本寄合席が中川御番衆を務める中川舟番所に差しかかった。 この舟番所の主たる目的は、江戸と房総方面を往来する船と荷の監視である。だが、今や形式に堕していた。 行徳船の船頭が櫓を緩め、腰を屈めると、 「行徳船にございます、通ります」 と挨拶した。舟番所から役人がこちらを見ていたが、なにも言うふうはない。そのまま通過した。 「なんでえ、どうってことねえじゃねえか」 と、しばらくは静かだった大工衆が酒盛りを再開した。 あたりはさらに一層水辺が織りなす牧歌的な水郷へと変わった。 淳庵も磐音も次々に展開される水上の風景を飽きることなく見ているうちに、 「行徳の船場じゃぞ!」 という船頭の声がした。 小網町河岸から水行三里八町、夕暮れ前には到着した。 船着場からは、江戸行きの戻り船が出ようとしていた。さすがに船場は、成田詣での拠点らしく、伝馬宿、駕寵屋、茶店、旅寵、草桂や笠を売る店となかなかの町並みである。 磐音たちは行徳船を降りると、高札場で土地の老人に行徳の浜を訊ねた。すると成田街道を道なりに進めば浜に出ると教えてくれた。 船場からの道が成田街道とぶつかり、街道の両脇には茶屋、旅寵が櫛比していた。 「おおっ、これが行徳名物の笹屋のうどんですな」 と淳庵がうどん屋の店先を指した。 そのとき、磐音は体に、 ちくり と監視の目を意識した。 旅に出て初めてのことだ。それが磐音に己の任務を思い出させた。 「まずは岩村様にお目にかかりましょうか」 淳庵も初めて訪ねる岩村家の隠居所という。寝泊まりできるようであればよいが、無理なら船場に戻り、旅寵を探そうと話を決めて、三人は成田街道を進んだ。 船場の集落が途切れるとふいに、松林の間を行く土手道に変わった。 右手の松林の奥では何条もの煙が上がっていた。 松林が切れて、塩浜が広がった。 「行徳は昔から塩を産する浜でしてね、あのように塩浜に海水を引き入れて天日で海水を蒸発させるのです。その濃くなった塩水を平釜で煮詰めて塩にする、その煙ですよ」 淳庵の説明に磐音が塩浜に目を凝らせば、三角の小山があちこちに見られた。 「先ほどわれらが通ってきた小名木川の開削も、元々は、行徳の塩を江戸に運ぶために始められたものです」 「中川さんは物知りだ」 「なあに、だれかの受け売りです」 数丁ほど進むと塩浜から漁村へと風景が変わった。 成田街道のかたわらの浜辺では、今しも漁から戻ってきたらしい漁り船を女子供が賑やかに待ちうけていた。 西に傾き始めた海の上を無数の鳥が飛んでいる。 千鳥だ。 「先生、ここいらあたりで岩村様の隠居所を訊いて参ります」 薬箱を担いだ栄吉が漁り船に走っていった。すると女たちが小さな岬辺りを指してなにか言っていた。 「ははあ、あの家が籐右衛門様の隠居所だな」 淳庵が見据える家は、あたりの漁師の家と造りが異なり、枝折戸が浜に向かって設けられ、鄙びた中にも江戸の大工の普請が窺えた。 (中略) 「それがし、夕暮れの浜を散策しとうございます」 淳庵が頷き、磐音はその足で岩村邸の前の浜に戻った。 診察の邪魔をしたくないということもあったが、隠居所の周辺の地理を知っておきたいと思ったからだ。血覚上人の一派に襲われたときの準備である。 行徳の浜に沿って東側に、隠居所のある岬が弧状に伸びていた。隠居所の先にはもはや漁師家はない。松林が広がるばかりだ。 磐音は少し先ほどの浜に戻った。すると網元の家か、あたりでも一際大きな屋敷の庭に櫓や竹寵を担いだ漁師たちが入っていくのが見えた。そして、岩村家の下男の姿が見えた。この家に魚を買いに来たと見える。 磐音は網元の屋敷に沿って裏手へと回った。 隠居所の裏手も松林で人家はない。 風光明媚な浜に建つ隠居所は、襲撃者に襲われたとき、まったく無防備であった。 磐音は岬の突端へと歩いていった。 松林越しに見る夕暮れの海に千鳥が盛んに飛んでいた。江戸湾の向こうにかすむ三角の影は富士山であろうか。 磐音は浜に出ると暮れなずむ霜月の海の変化を独り堪能した。 隠居所に戻るとすでに診察は終わっていた。 「おおっ、戻ってこられたか」 淳庵と談笑していた籐右衛門が磐音の顔を見ると、 「そうじゃ、玄鱗と二人して湯に入ってこられよ。隠居所だが、湯殿だけは大きく造った」 と旅の垢を落とせと勧めてくれた。 「そういたしますか」 淳庵が磐音に言った。 病気治療に来た淳庵だが、なにしろ当人の籐右衛門が元気なのである。 張り合いが抜けた感じで、二人はまずこの隠居所自慢の湯殿に向かった。 「おおっ、これは」 檜で造られた湯船の格子戸を開けると、黄昏の行徳浜が見えた。 「これは贅沢ですね」 磐音は湯に浸 かりながら、同じ大名とはいえ譜代大名で大老を務めた若狭小浜藩の、御側御用人の隠居所は違うものだと感心した。 隠居宗五郎―鎌倉河岸捕物控〈14の巻〉  ハルキ文庫(時代小説文庫)2009/5 ハルキ文庫(時代小説文庫)2009/5江戸の町を舞台にした捕物帳シリーズの時代小説。武家地と町屋が混在した鎌倉河岸の地で、3人の10代の若者達が自分の居場所を探して成長していく過程を描いた物語で、江戸時代を生きた若者達の青春グラフィティでもある。 行徳船場には江戸小網町三丁目の行徳河岸より船が出ていた。成田山詣での行徳船で小網町より行徳まで水路三里八丁ほどあった。 政次と常丸を乗せた彦四郎船頭の猪牙舟が行徳船場の杭に肪い綱を結び付けられたとき、ゆるゆると初夏の夕暮れが訪れようという刻限だった。 亀戸天満宮門前町の川魚料理店加賀梅から広告を金座裏に戻して、加賀梅で聞き知った事実を宗五郎に報告させるとともに、政次は行徳に寛次郎の消息を訪ねてみようと急行してきたところだ。 行徳船場には人影はなく、船場界隈に軒を連ねる茶店や食い物屋もすでに暖簾を下ろしていた。 「若親分よ」 と彦四郎が呼びかけると、 「この行徳船場が賑わうのは成田不動尊の初詣の正月と、五月と九月の大祭のときだ。今は日中だってそう成田山詣での人は多くあるめえ。茶店だって半分は店を閉じているはずだ。うまいこと寛次郎が見つかるといいがね」 と閑散とした船場を見渡した。 「どこぞ旅寵でも見つけようか」 と政次が言い、常丸が猪牙舟から真っ先に飛び降りると白い犬がうろつく船場に明かりを探した。 「若親分、あそこに旅寵らしきものが見えるぜ」 と船場の奥を差して、小走りに向かった。 (中略) 「番頭さん、今晩、私ども三人厄介になりますよ」 「ならば濯ぎ水を用意させます」 「いえ、その前に塩浜のあばら家を訪ねてみたいのですが、およその場所を教えて下さいな」 「行徳の塩浜は成田街道にそって十八か村に広がっておりますがな、寛次郎のあばら家は海厳出徳願寺の裏手の松林の中の一軒家ゆえ直ぐに分かりますよ」 と教えてくれた。 「彦四郎、こちらで休んでいるかえ」 「若親分、やめてくんな。退屈してしようがねえよ、こんなときでもなきゃあ、行徳の塩浜は見られまい。おれもいく」 と三人で船場からまず徳願寺を目指すことにした。 寛次郎一家が暮らしていたあばら家は徳願寺の裏手、塩浜を目の前にした松林にあった。 傾きかけた小さな藁葺き星根でひっそり閑としていて、寛次郎らが戻ってきた様子はない。だが、屋根の下には確かに人が暮らす気配がしていた。 「どうしたものかね」 彦四郎がまるで金座裏の手先になったように腕組みして思案した。 「彦四郎が見たいという塩浜に出てみようか」 この刻限だ。 政次は塩浜に出ても人に出会うとも思わなかった。それでも寛次郎らが江戸から舞い戻っていないこと』をだれかに確かめたくて塩浜に出ることにした。 日は落ちたが月明かりに広大な塩浜が三人の前に広がっていた。 塩浜には所々に苫屋根を葺いた小屋が散見されて、煙が上がっているところもあった。 |

案内地図へ